一位战略科学家的四十年

——记中国工程院院士、中国机器人事业奠基人蒋新松

字数:2852

2025-04-30

版名:文化

□胡珉琦

人们知道钱学森,知道李四光,却未必听说过蒋新松的名字。

中国工程院院士蒋新松是中国机器人事业的奠基人,他闯出了一条适合中国国情的自动化发展道路,用不长的一生为中国的工业强国梦立下汗马功劳。

1998年3月,中共中央组织部、中共中央宣传部、中共国家科委党组、中共中国科学院党组、中共中国工程院党组联合作出《关于号召全国科技工作者向蒋新松同志学习的决定》,《人民日报》评论员文章和新华社长篇通讯更是指出,“蒋新松是新中国培养的像钱学森、李四光一样的战略型科学家”。

机 遇

1956年,国家出台《1956—1967年科学技术发展远景规划》,全国很快掀起了向现代科学进军的热潮。从上海交通大学自动化专业毕业的蒋新松意气风发、雄心勃勃,他来到北京,加入了中国科学院自动化研究所,从此迈入为中国自动化事业拼尽全力的奋斗历程,一干就是40年。

1965年,蒋新松被调往中国科学院沈阳自动化研究所(以下简称“沈阳自动化所”)工作。此后,他一头扎进新中国第一个钢铁工业基地——鞍钢,默默啃下了1200可逆冷轧机数字式准确停车装置、复合张力调节系统、自适应厚度调节装置三块“硬骨头”,1978年还因此获得了中国科学院重大科技成果奖和全国科学大会重大成果奖。

早在20世纪70年代初,蒋新松就和沈阳自动化所另外两位科学家吴继显和谈大龙手捧《关于人工智能与机器人》的汇报材料,四处奔走,争取支持。他们是时代的瞭望者,他们担心中国再不出手就晚了。幸运的是,他们的想法得到了屠善澄、杨嘉墀、王大珩和宋健等几位自动化领域顶级科学家的大力支持。研制机器人项目被正式列入“1978年—1985年自动化科学发展规划”。

1982年,蒋新松与宋克威、周国斌等专家一起,成功研制出中国第一台工业机器人——SZJ-1型示教再现机械手样机,并通过了专家组鉴定,具有国内先进水平,与国外的Unimate-200型示教再现机器人指标接近。

在鲜有人知晓工业机器人到底长什么样的时候,它彻底打开了中国人的眼界!

突 破

自从世界上第一台工业机器人诞生以来,人与机器人的关系始终存在矛盾。彼时的中国,人们担忧,机器人是否会跟人抢“饭碗”?

要为中国机器人发展的僵局撕开一道口子,只能另辟蹊径。蒋新松提出,要结合中国国情开发能在特殊极端环境下工作的机器人,让机器人进行人类无法开展的作业。

“蒋所长经常说,制定战略时,要根据需要和条件,在多种可能中进行比较,审时度势,确定目标。”与蒋新松共事多年,曾经担任沈阳自动化所科技处处长的纪慎之这样说。

二十世纪七八十年代,各国对机器人的研究如火如荼地展开,对在极限条件下工作的特种机器人的研发不断取得新进展,比如核电站用机器人、救火救灾机器人、水下机器人等。在日本考察期间,蒋新松偶然看到了一则消息:英国在北海油田开发中利用水下机器人进行海底勘探、井口监视、采油管辐射检则、电位测定等操作,效果不错。他立马想到,中国南海已经发现了大量油气储藏,有开发前景。

1981年,蒋新松叩开了中国科学院技术科学部主任、学部委员李薰办公室的门,向他报告研究水下机器人的打算。李薰非常了解眼前这个中年科学家的智慧和魄力,可即便如此,当他听到这个想法时,仍为之一震。为慎重起见,李薰要求在沈阳召开一次课题评审论证会。

1983年,水下机器人被列入中国科学院“六五”重点研究项目。3年后,由沈阳自动化所牵头研制的“海人一号”水下机器人在南海试验成功,这是我国第一台水下机器人样机,也是蒋新松在机器人研究中闯过的第一道关隘。

胆 识

20世纪80年代初,想法总是超前的蒋新松除了考虑机器人研发的立项,还有了一个更大的计划。他希望打造一个面向全国,同时面向全世界的开放型机器人研发基地和工程试验基地。

经历多番波折,1986年7月9日,国家机器人示范工程终于正式破土动工,这是当时亚洲规模最大的机器人示范中心,总投资高达5000万元,其中仅购置科研设备的投资就达到590万美元的外汇额度,这在当时堪称天文数字。

1990年8月,机器人示范工程竣工,中国机器人的“城堡”已初具规模,它即将迎来一场重头戏。这一年,在蒋新松的规划与指导下,沈阳自动化所第六研究部副主任封锡盛作为项目负责人,启动了中国第一台潜深1000米的无缆自治水下机器人“探索者号”的研制工作,它是“863”计划的重点项目。

此时,蒋新松得到了一个让他既兴奋又焦虑的消息:继美国之后,苏联也研制出了能在水下6000米处作业的机器人!6000米比1000米多出了整整5倍。中国跟还是不跟?我们现有的能力能否做到?

“事在人为嘛!”在蒋新松心里,这从来不是个疑问句。雷厉风行的蒋新松很快便把苏联科学院远东分院海洋技术问题研究所所长阿格耶夫等专家请到了沈阳。

1991年7月,蒋新松率领由徐凤安、封锡盛、王棣棠等专家组成的沈阳自动化所代表团,来到了苏联。

当亲眼看到苏联深潜6000米无缆水下机器人,并得知它们已先后参加过打捞被苏联击落的韩国民航波音747客机、贝加尔湖污染自净化生态考察、大西洋百慕大附近海域苏联失事潜艇的搜索和考察等重大海上任务时,蒋新松暗下决心,与苏联合作研发水下机器人,势在必行!

别人眼中的冒险,其实是蒋新松深思熟虑、权衡利弊的结果。在深潜技术、声呐换能器以及电池、定位等方面,苏联确实比中国技高一筹,但他们的控制技术和电子技术明显不如中国,在产品的市场开放上也大大落后于中国,若是各走各的路、各做各的事,肯定不行。但如果两方合作,取长补短,便可达到共同的目的。

当他连夜把这个想法讲给代表团的几位专家听时,仿佛为他们打开了一扇新世界的门。最终,蒋新松与苏方草签了合作意向书,共同设计、研制中国的6000米水下机器人,并邀请阿格耶夫同年10月回访中国。

真正给这个计划带来重创的,是1991年12月25日,政治世界变了天地,苏联退出了历史舞台。就在所有人都以为合作必将“流产”时,蒋新松不但没有放弃,反而更坚定了自己的选择。

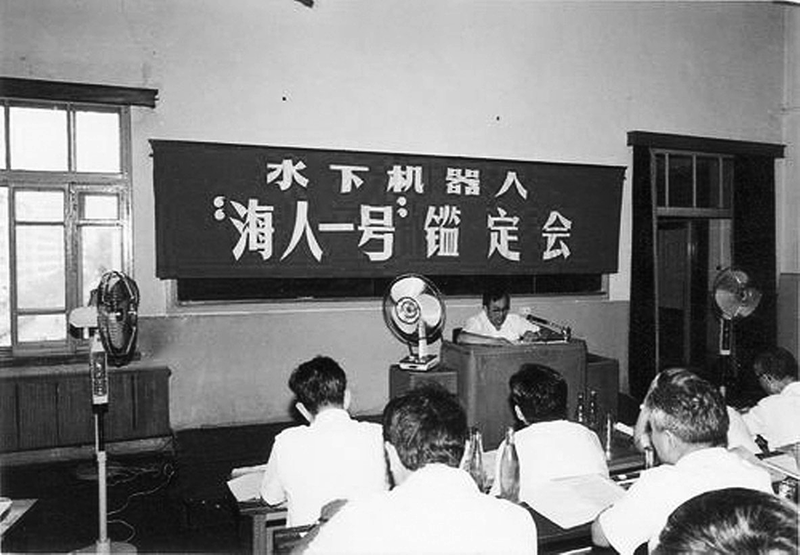

蒋新松在做报告

不达目的不罢休的蒋新松决定向国家科委和中国科学院领导陈情。他的执着与远见卓识终于打动了国家科委主任宋健、副主任朱丽兰,深潜6000米水下机器人项目被正式列入国家“863”计划,拨付经费1200万元。

遗 憾

1995年9月,中国深潜6000米无缆水下机器人在夏威夷东部海域成功通过了深海实验。

1997年1月,水下机器人在完成改进之后,面临着是否赴太平洋再次海试的选择。当时已经卸任所长的蒋新松,向国家科委立下军令状,水下机器人必须接受实践检验!

3月26日,当蒋新松站在水下机器人课题组同志们面前,铿锵有力地喊出“活着干,死了算”时,谁也没有料到,这竟是他留给课题组最后的话。

3月29日,准备乘车去鞍山参加鞍钢“九五”计划技改讨论会的蒋新松,因急性大面积心肌梗死住院抢救。

3月30日上午,蒋新松病情稍加好转,与研究所领导谈下一步“ 863”计划的几项工作,下午2点,他的病情突然恶化,抢救无效离世,享年66岁。

“人无完人。更可贵的是,他为人清正廉洁,办事脚踏实地,从不弄虚作假,他一切为了国家,心底无私天地宽……”纪慎之说,所以他才受到了职工们的拥戴,才会有那么多人自觉自愿地跟着他“活着干,死了算”,才得到了多位科技界领导人的信赖和尊重。

这是智慧的力量、行动的力量、人格的力量!

(据《中国科学报》2024年7月25日第4版,有删节)