中国科学院院士、核物理学家王乃彦:以“中国式”科学家的标准要求自己

□都芃 陈瑜 吴叶凡

字数:2460

2025-03-26

版名:文化

在北京西南郊区,有一个名叫“新镇”的地方。中国核工业的“摇篮”——中国原子能科学研究院就坐落于此。

1956年,在核物理学家钱三强的号召下,作为新中国培养出的核物理专业首届毕业生,王乃彦加入了中国科学院物理研究所(中国原子能科学研究院前身),先后参与我国多项核武器试验中近区物理测试的任务,并于1993年当选为中国科学院院士。

“国家用最好的条件培养了我们,不能辜负国家”

1952年,王乃彦考入北京大学物理系。1955年,为了培养自己的核技术人才,国家在北京大学建立了我国第一个原子能人才培养基地——物理研究室(后改称“北京大学技术物理系”)。因成绩出色,王乃彦被成功选入物理研究室学习。

走上工作岗位后不久,王乃彦就被直接领导钱三强安排了一项重要任务——参与建立我国第一台实验重水反应堆上的中子飞行时间谱仪,开展中子能谱学研究。简单来说,即通过测量中子的飞行时间来研究中子的截面、能谱等,并借此进一步获取有关中子和物质相互作用的重要信息。

“这是当时世界上非常前沿的研究,即使在欧美国家,他们也才刚刚发表文章。”王乃彦此前并没有深入学习过相关内容,他和团队伙伴只能硬着头皮往上冲,“边干边学,国家用最好的条件培养了我们,不能辜负国家”。

在具体分工上,王乃彦和另一位搭档项志遴负责建造反应堆256道的中子飞行时间谱仪。后来搭档离开,重担就压在了他一个人肩上。

“我们从自己动手焊接开始,一点点摸索。我的电子学基础就是在那时候打下的。”凭着一股敢啃硬骨头的劲头,王乃彦等人圆满完成中子飞行时间谱仪研制,其获取的研究数据处于国际先进水平。

王乃彦的努力得到了认可。钱三强决定推荐他前往苏联杜布纳联合核子研究所工作。没想到,申请材料递交后不久便被退了回来。退信中强调,中方应派出具有副博士学位以上的人员前往。“我确实不是副博士,而且那时候还没学好俄语,我认为并不是一定要去。”王乃彦对退信不以为意,但钱三强仍然坚持。

于是,王乃彦的资料被再次递交。作为中国在杜布纳联合核子研究所的全权代表,钱三强坚定地向对方表明:王乃彦就是具有副博士以上水平的人。最终,王乃彦的申请获批。

1964年10月,我国第一颗原子弹成功爆炸。身在杜布纳联合核子研究所的王乃彦和其他中国科学家收到这一消息后欢呼雀跃、奔走相告。

“大家都说:‘我们晚上包饺子!’”时隔60余年,王乃彦仍对当时的情形记忆犹新。

“能去西北比去苏联还高兴”

由于中苏关系破裂,1965年,在杜布纳联合核子研究所工作的所有中国科学家撤回国内。时任二机部九院副院长的朱光亚将王乃彦的名字圈了出来,让其前往青海工作。

终于等来施展拳脚、报效祖国的机会,王乃彦高兴得不得了,“能去西北比去苏联还高兴”。

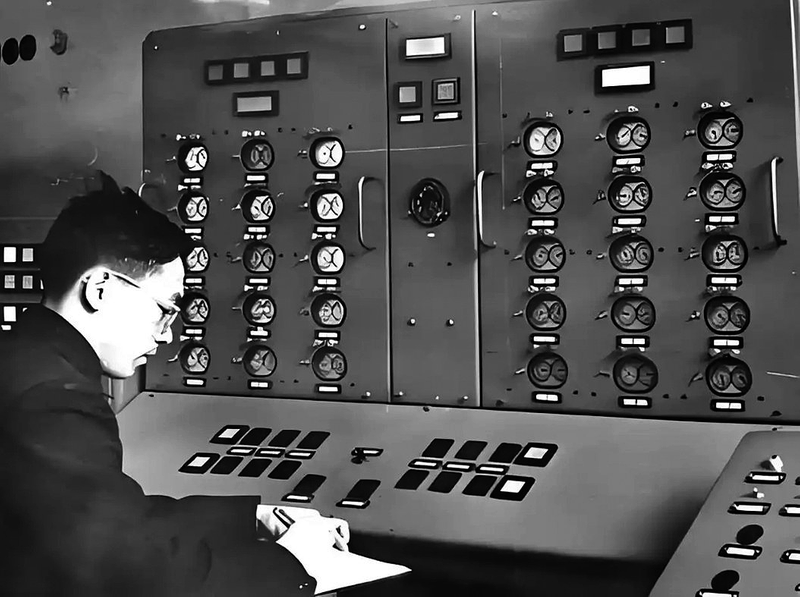

青年王乃彦在苏联工作时期

在第一颗原子弹爆炸成功后,氢弹研制工作正紧锣密鼓地展开。

来到海拔3000多米的青海金银滩,王乃彦的主要任务是开展核试验近区物理测量,即通过各类仪器设备,近距离收集核试验时的多项物理数据,准确分析掌握核武器的性能、作用过程等。

1966年12月,氢弹原理试验在罗布泊举行。这是突破氢弹技术最重要的一次试验。

一声雷鸣般的爆炸声过后,一朵不同于原子弹的蘑菇云翻滚着升起。初步数据显示,氢弹原理试验成功。但为什么成功?爆炸当量为什么比原来估计得大?要回答这些问题,必须立足王乃彦团队取回的数据。

爆炸结束,大部队兴高采烈地撤离后,测试组现场留下7个人,王乃彦是组长。他们的任务是冲进爆心,将地下工号测量设备中的数据安全取回。

跟随防化兵和工兵,王乃彦和组员坐着吉普车向距离爆心500米的工号冲去。门前,具有放射性的尘埃漫天飞扬,厚重的铁门被炸得变了形。来不及多想,王乃彦和组员以最快的速度冲进工号,在一片漆黑中,熟练地将底片装进铅罐,然后原路返回。

当有人问他怕不怕辐射时,王乃彦笑呵呵地摇头:“那时候想不了这么多,只想赶紧取回数据,不然大家的工作都白做了。”

冲洗取回的底片,测试组分析获得大量宝贵数据,王淦昌、朱光亚、邓稼先、于敏等对此都感到非常兴奋。分析结果验证了氢弹的工作原理,并解析了实际爆炸当量大于估值的主要原因,这为我国后来成功爆炸全当量氢弹奠定了重要基础。

随着原子弹、氢弹相继成功爆炸,我国逐步转入地下核试验。王乃彦和团队再次承担同样的任务。

“要像爱护自己的孩子一样去爱护这些青少年”

早在从事核武器研发之初,王乃彦便频繁与钱三强、王淦昌、于敏等科学家打交道,将他们称作“中国式”科学家。

当被问道:“您是‘中国式’科学家吗?”王乃彦连连摆手,笑着说:“我可不敢当,老前辈们才配得上。‘中国式’科学家,第一点就是要有强烈的爱国情怀,我们出生在中国,应该热爱中国,祖国都不爱,还爱什么?第二点是要精于业务,爱国不是口头说说就行的。”

王乃彦一直以“中国式”科学家的标准要求自己。

核武器研制工作结束后,王乃彦先后从事高功率脉冲、惯性约束聚变、强激光等领域研究,并做出突出贡献。

到了应该退休的年纪,王乃彦反而更加忙碌,他想抓紧时间为国家科技发展多做些事。

1998年,时任中国核学会副理事长的王乃彦被推荐竞选太平洋地区核理事会副理事长。根据章程,副理事长两年后自动升任理事长。

因为上大学时学的是俄语,为了方便国际交流,63岁的王乃彦重新拿起了英语课本。早上五点半到七点是他固定的英语学习时间。此外,午饭后、晚饭后的休息时间,也被他拿来练习英语。

同一时期,王乃彦还担任国家自然科学基金委副主任。他格外关注青年科研人员的成长,曾到青年科学家的实验室实地考察,在其还没有产出成果时便予以坚定的支持。

退休后,他将关爱给了更多青少年,尤其注重青少年科学素质的培养和科普工作。“大手拉小手”“魅力之光全国中学生核电科普知识竞赛暨夏令营活动”“明天小小科学家”……在大大小小的科普活动、科创竞赛上,都能看到王乃彦的身影,许多青少年都认识这个笑容和蔼的白发爷爷。

王乃彦再三强调:“中国的青少年非常聪明,青少年工作太重要了,关键是要呵护他们的好奇心、创造力,要像爱护自己的孩子一样去爱护这些青少年,给他们充足的成长空间,培养他们的兴趣。”说话间,他又露出了标志性的笑容。

(据《科技日报》,有删节)