治虫安邦七十载

——记农业昆虫学家、中国科学院院士邱式邦

字数:2478

2025-03-19

版名:文化

□ 李环西

农业昆虫学家、中国科学院院士邱式邦潜心研究害虫防治70余年,一生致力于中国植物保护事业。早年从事害虫防治工作时,邱式邦将理论学习和实际调研相结合,总结出蝗虫、松毛虫、玉米螟、大豆害虫、甘蔗害虫等多种农林虫害的发生规律、预报预测方法、综合防治技术等,为新中国成立初期的粮食安全做出了重要贡献。

从与一只小虫的“缘分”开始

邱式邦1911年10月1日出生于浙江省吴兴县(今湖州市),他的父亲曾是中学教师。年少时,由于父亲经常失业,家庭经济困难,全家人只能住在上海闸北租来的一间小房中。

早在沪江大学附属中学读书时,邱式邦对昆虫的兴趣就已初见端倪。有一次,他在花店看到了一盆热带植物,但吸引少年邱式邦的,并非植物漂亮的花与叶,而是花中的一只害虫。为了将害虫带回去研究,少年花光了口袋里的钱方才租下那盆花。

1931年考入沪江大学后,因无力支付学费,邱式邦只能按照母亲的建议去找亲戚“商量”。他一开始找到了伯父,但当他告诉伯父想学习生物学后,伯父只是评价说:“就是学那个‘画猫画狗’的吗?我看画猫画狗没有什么出息。”同时,建议他找个工作。所幸临近开学时,邱式邦得到舅舅和一位中学时的好朋友的资助,这才得以进入大学。

大学时期,邱式邦再一次与昆虫结缘。大学最后一年,恰逢昆虫学博士刘廷蔚先生从美国康奈尔大学留学回国,刘廷蔚循循善诱的讲授风格深受同学们欢迎。

在刘廷蔚的鼓励下,邱式邦开始观察校内的害虫,阅读害虫防治的书籍,甚至利用刘廷蔚的工作室养虫。1935年冬,邱式邦以优异的成绩毕业。次年他进入南京中央农业实验所,开启了持续一生与害虫相关的研究。

从被动治蝗到科学治蝗

中国有悠久的农耕传统。但自古以来,蝗灾就不断袭扰人类,对农业、经济造成了极大损失,甚至是一些重大历史事件的直接诱因。蝗群所过之处遮天蔽日,寸草不留,故蝗灾也和旱灾、水灾一同被称为三大自然灾害。近3000年以来,我国共发生蝗灾1000余次,平均3年发生一次。如何消灭蝗虫,守护一粒粒谷粒,是一个困扰了人类几千年的难题,也是邱式邦奋斗一生的事业。

1947年,英国卜内门公司治蝗新药“六六六”问世,时刻关注国内外蝗虫防治最新动向的邱式邦立即将新药引入,开展室内和田间试验,结果显示,这种防治手段效果极好,蝗虫死亡率在90%以上。

邱式邦并未因此依赖此药,而是继续改进开发出“毒饵治蝗法”——将“六六六”粉与麦麸、玉米皮或南瓜丝等饵料混合,散布于被保护农田四周,毒杀蝗虫。可惜的是,这些研究成果在当时并未得到重视和推广。

1949年,邱式邦前往英国剑桥大学深入研究蝗虫生理学,师从著名 昆 虫 学 家V incent B.Wig-glesworth教授。他在剑桥期间工作认真细致,深得导师赞赏。研究课题结束后,导师希望他能留在英国继续研究。

但邱式邦的心却始终挂念着祖国。1951年,中国空军采用飞机喷洒“六六六”治蝗,邱式邦在学校图书馆的《人民日报》上看到这一新闻后欣喜万分,决定提前回国。几个月后,他几经辗转到达广东,终于回到了祖国。恰逢国庆节,广东省政府特别邀请他出席了10月1日的国庆节观礼活动。

为了能站在守护庄稼的“前线”,邱式邦放弃蝗虫生理研究,转而选择进入华北农业科学研究所,把实验室安置在最艰苦的蝗灾区第一线。在实际工作中,邱式邦发现,当时的国产“六六六”药剂有限,而且喷药器材不足,于是他再度拿出数年前研制的“毒饵治蝗法”。这一次,这项研究终于受到重视,因为省药、省工、经济、简单等诸多优势,“毒饵治蝗法”迅速得到推广,并在极短时间内成为主要的治蝗方法之一。

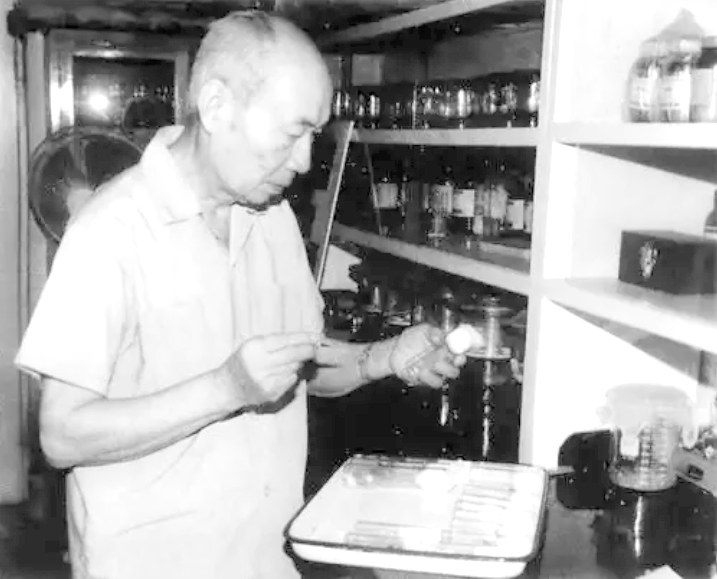

邱式邦在实验室

1952 年,邱式邦建议在蝗区设立长期侦察组织,组织专人进行查卵、查蝻和查成虫(简称“蝗虫三查”),这项提议得到了相关部门的重视。但因为蝗区面积广大,且多为贫困地区,靠培训技术人员进行侦察极不现实。为解决这一问题,邱式邦等人在山东蝗区忙碌数月,想方设法培训不识字的农民进行蝗情侦察。他们的尝试成功了。

1953年,在政府的支持下,“蝗虫三查”机制得到大力推广,从此改变了被动治蝗的局面,中国开始走上科学治蝗的道路。我国的害虫预测预报制度迈出了一大步。

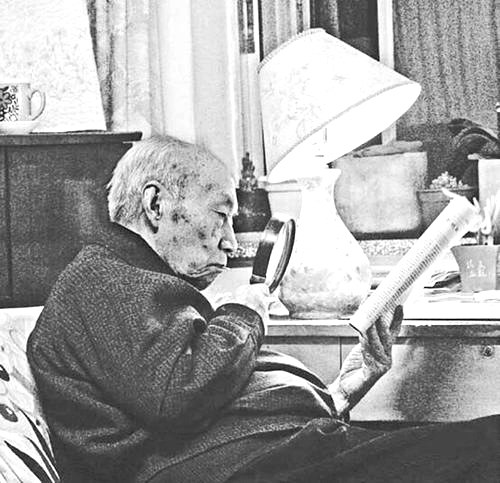

年逾九十的邱式邦仍在学习

从化学防治到综合防治的转变

二十世纪五六十年代,随着化学防治手段在国内外广泛应用,农药的弊端逐渐浮现出来。1962年,美国学者蕾切尔·卡逊的著作《寂静的春天》问世,该书描述了过度使用农药化肥对生态系统的危害,因其文笔生动,有理有据,故一经出版即震动世界,甚至影响了一些国家相关政策的制定。从这一时期开始,生物防治作为一种历史悠久的植物保护手段,再次引起了植保工作者的关注。

生物防治指通过引入一种或几种生物,对另一种生物的生存繁衍进行有效控制。这一手段不仅能降低有害生物的种群密度,还能提升当地生态系统的稳定性,且不会像农药那样产生大量污染。

二十世纪五六十年代,邱式邦注意到化学防治的弊端,提出必须重新探讨我国植物保护工作方针,应该大力加强害虫综合防治,特别是生物防治的工作。

1974年,全国农作物主要病虫害综合防治讨论会在广东韶关举行。邱式邦将多年来进行害虫防治的心得体会总结为报告《学习综合防治的一些体会》。邱式邦结合调研结果,将过度依赖农药的坏处总结为污染环境、使害虫产生抗药性、杀伤有益生物三点,并结合国内外诸多事例,阐释了进行综合防治的必要性。

在次年的全国植保工作会议上,邱式邦再次阐述了他的观点,作了有关“预防为主,综合防治”的专题报告。农业部正式确定“预防为主,综合防治”为我国植物保护工作的指导方针。

自此,植物保护不再是一味依赖化学药物、只注重短期利益的举动,而是多种防治手段并举、从现在绵延到未来的事业。

但综合防治的推广远比发布一次报告或一份文件困难。为宣传生物防治,邱式邦晚年仍四处奔波,不畏辛劳。他如同一个辛勤的播种者,四处播撒保护山河的思想种子。

从化学防治到综合防治的观念转变,是邱式邦学术思想的一大飞跃。这标志着邱式邦的重心从解决农业生产的实际问题上升到“为子孙后代留下一块绿色净土”。

2007年,党的十七大报告正式提出建设生态文明。时年97岁的邱式邦听说消息后倍感欣慰。他知道,当年的种子已经长成参天大树。他看到了一代又一代人与山河彼此守望的未来。

(据《中国科学报》,有删节)