西北农林科技大学苹果抗逆与品质改良创新团队:

为中国苹果高质量发展接续奋斗

□徐 鑫

字数:2602

2025-03-12

版名:文化

“研究苹果响应逆境胁迫的分子机制有助于培育耐受性强的新品种,提高苹果抗逆能力。”国家苹果产业技术体系首席科学家、西北农林科技大学教授马锋旺说。今年春节期间,马锋旺和西北农林科技大学苹果抗逆与品质改良创新团队其他成员像往常一样在实验室里忙碌。

2024年,马锋旺带领的团队相继在Plant Cell、New Phytologist、P lantBiotechnologyJournal等高水平期刊上发表了10余篇苹果抗逆研究论文,揭示了苹果响应和调控干旱、极端温度、盐碱和低氮胁迫的分子机制,这些研究为苹果的抗逆育种提供了理论依据。

从理论上揭示苹果抗逆

和品质形成的原因

西北旱区特别是黄土高原是我国最大的苹果优生区,而干旱缺水、土壤瘠薄和盐碱化以及各种极端天气等逆境,是制约该区域苹果优质高效生产的关键问题。

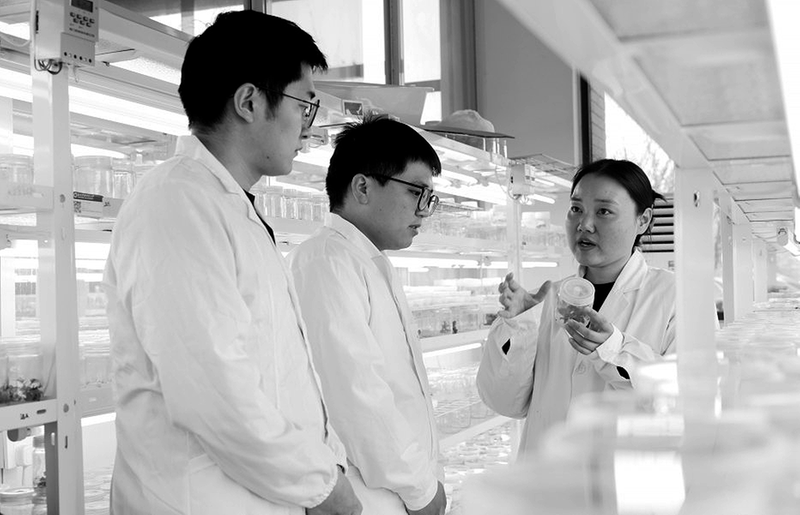

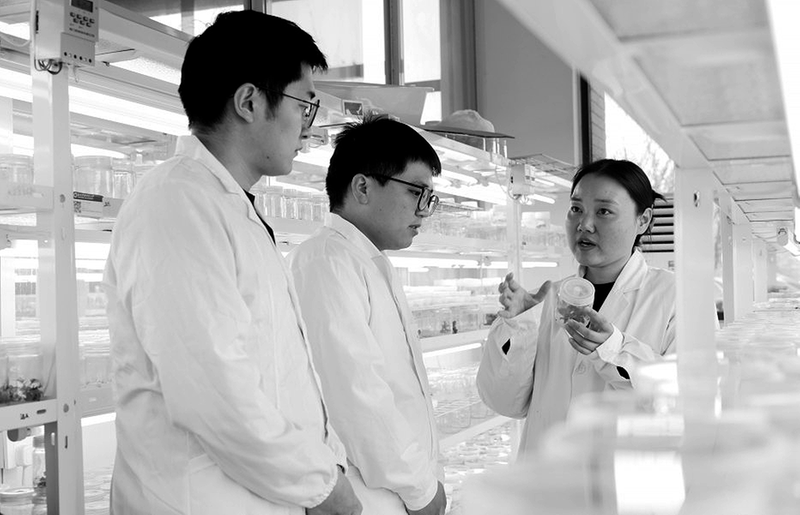

龚小庆副教授(右一)与学生交流苹果组培苗的生长状况

2003年,西北农林科技大学组建了苹果抗逆与品质改良创新团队。目前,该团队汇聚了苹果优质抗逆种质创新与新品种选育、苹果抗逆生物学基础与调控、苹果品质生物学基础与调控和旱区苹果高效栽培技术等方向的19名“精兵强将”,成为一支在国内外苹果研究领域极具影响力的科研团队。马锋旺将这支团队划分为5个小组,各小组研究方向不同,既能独立研究又能协同作战。

团队组建20多年来,揭示了苹果抗逆和品质形成的生物学基础,解析了20余个抗逆基因的分子调控机制,近5年在知名期刊上发表论文200余篇,授权发明专利18项,为解决旱区苹果产业的各项问题提供了强有力的理论支撑。

人才是实现科技创新的第一资源,苹果抗逆与品质改良创新团队特别注重教师队伍建设和人才培养。在教师队伍建设方面,团队坚持引育结合,把青年教师的成长成才放在首要位置,已相继培养了4名国家级人才和7名省部级人才。团队先后入选陕西省高校青年创新团队、陕西省苹果品质调控与遗传改良创新团队、西北农林科技大学首批研究生教育优秀导师团队和优秀教学团队、西北农林科技大学第一批黄大年式教师团队,并获评西北农林科技大学首批师德先进集体。

在人才培养方面,团队培养了一大批优秀的本科、硕士和博士毕业生,其中博士毕业生大多数成为我国科研院所园艺学科的骨干力量。2024年博士后出站被学校聘为青年教授的祝令成博士,在博士和博士后期间以第一作者在国际知名期刊上发表SCI论文10篇,入选第九届中国科协青年人才托举工程;在读博士生刘晓敏以第一作者发表SCI/ESCI论文9篇,合作参与发表SCI论文13篇,入选2024年度中国科协青年人才托举工程博士生专项计划,她还将30000元国家奖学金捐赠给学院,纳入学院设立的“精园卓艺”奖学金,激励学弟学妹们奋勇攀登。

从品种上不断提升苹果品质

“‘秦脆’最大的特点是口感脆,‘秦蜜’香气浓郁,‘秦帅’果形饱满,‘秦霞’的颜色就像霞光一样绚丽,‘秦玉’的外观像玉石一样光滑且富有光泽……”聊起选育的苹果新品种,马锋旺如数家珍。果如其名,每个品种都是根据它们的典型特征来命名的。

2016年,马锋旺带领团队历时11年选育的“秦脆”苹果品种一经审定,便因出众的品质广受好评,2021年以1200万元转让苗木生产经营权,目前已在陕西、甘肃、山西、四川、新疆等主产区推广种植近40万亩,连续两年被农业农村部列为园艺主导品种,是我国苹果品种结构调整的首选品种之一。

继“秦脆”“秦蜜”后,2024年团队又有8个苹果优质抗逆新品种获得农业农村部植物新品种权,分别是“秦霞”“秦帅”“秦露”“秦玉”“秦秀”“秦丹”“秦夏”和“秦绯”,8个品种的成熟期涵盖早中晚期,有利于改善我国苹果成熟期集中的问题,还将进一步丰富我国的苹果品种结构,为我国苹果产业高质量发展提供种业支持。

一个好的苹果品种从杂交授粉、杂交苗培育、初选、复选、决选,到最后通过审定,往往需要十几年甚至二十年时间。“从基础研究到应用,再到市场推广,这是一个漫长的过程,好品种的选育要沉下心,要熬得住。”马锋旺感慨道,“苹果新品种的选育将促进我国苹果品种结构多元化发展,为消费者提供风味、色泽各异的优质果品,满足消费者对品种多样化的需求。”

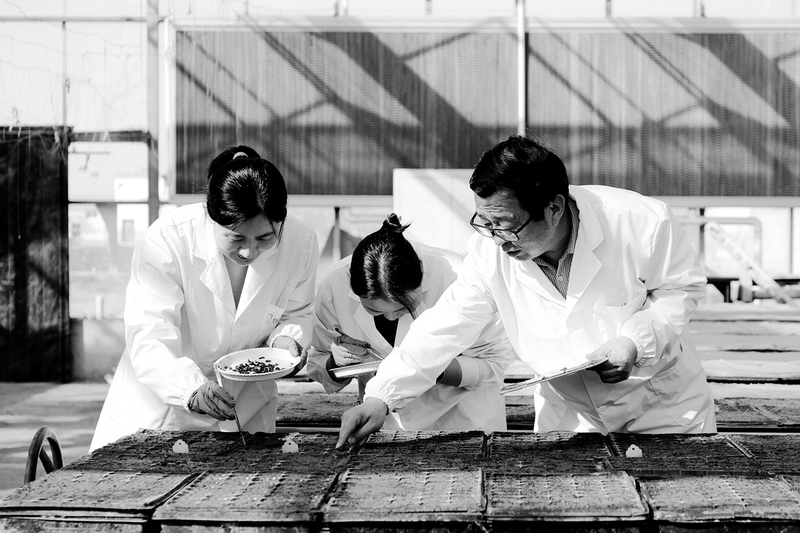

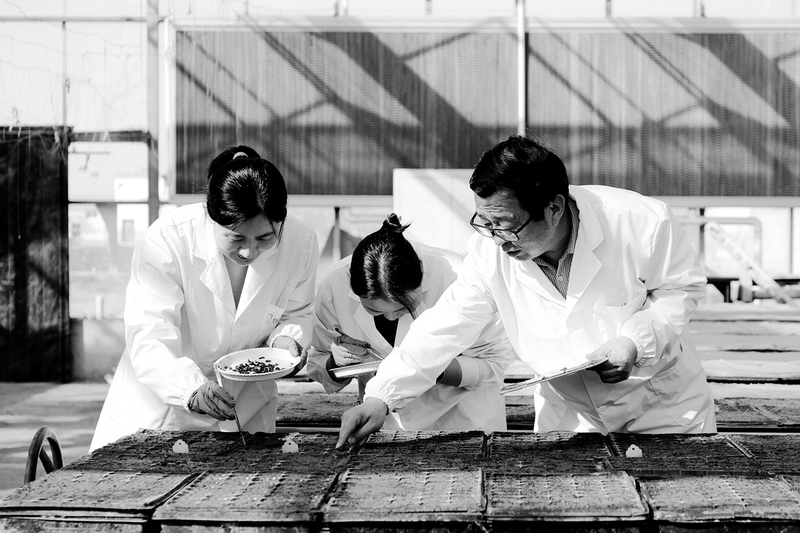

马锋旺教授(右一)与团队成员春播苹果杂交种子

团队通过建立缩短童期、早期抗性筛选与分子标记辅助育种相结合的苹果优质抗逆高效育种技术体系,缩短了育种周期,大大提高了育种效率。针对黄土高原地区每年4月容易发生“倒春寒”导致花期冻害造成苹果减产的难题,他们正致力于通过技术手段推迟选育品种的花期。“只要推迟十天左右,就能很大程度上避免冻害。”马锋旺说。

从推广上惠及更多企业和果农

2025年年初,陕西天都源农业科技发展股份有限公司董事长张锦松专程找到马锋旺,探讨在铜川市建立“秦脆”苹果产业联盟事宜。

张锦松是地道的福建人,2015年到铜川市从事农业工作。他一开始种植的是“红富士”苹果,有一次无意间在朋友那里尝到了“秦脆”苹果,被其独特的口感和风味深深吸引,便开始种植“秦脆”苹果,目前种植规模已经达到500余亩,同时也带动了铜川当地的苹果产业发展。因为效益良好,他决定成立社会孵化中心和产业联盟,执行统一的栽培和管理技术标准,从品质上严格把关,打响“秦脆”苹果的品牌。

对于找上门的果农和企业家,马锋旺都会耐心细致地为他们解答疑惑,尽可能地提供帮助。因为在他看来,科学研究只有真正服务于产业才能发挥最大价值。1964年出生于山东农村的马锋旺,16岁考上大学,本想学习食品专业的他,阴差阳错地进入了果树研究领域,读硕士时他从山东来到陕西,在西北农林科技大学一路读书、工作,如今已在苹果研究领域深耕了40年。

“黄土高原是全国最大的苹果优生区,陕西是苹果种植规模最大的省,当我博士毕业后,真正进入产业一线,看到苹果产业的蓬勃发展带动老百姓增收致富,我觉得自己的选择是对的,做的事情是有意义的。”回望自己的科研之路,马锋旺感慨道。

多年来,团队依托学校洛川苹果试验示范站和旬邑苹果试验示范站,在延安、榆林、旬邑等地及其他省份主产区建立了一批新品种、新技术示范园,辐射面积达100多万亩,造就了一批高效益的典型种植户和企业,打造了一批以“秦脆”为主栽品种的响亮品牌。除了示范推广新品种外,团队还集成示范苹果矮化栽培技术体系,在旱区老果园提质增效、旱区肥水高效利用等方面取得了一系列创新进展,推动了旱区苹果产业提质增效和转型升级。

从20世纪60年代,西北农林科技大学研究员原芜洲培育出中国第一个有自主知识产权的苹果品种——“秦冠”起,到如今,西农人在苹果育种这条路上接续奋斗,培育出的各类苹果新品种争奇斗艳,推动陕西千亿级苹果产业北扩西移,为中国苹果装上了中国“芯”。

2024年,马锋旺带领的团队相继在Plant Cell、New Phytologist、P lantBiotechnologyJournal等高水平期刊上发表了10余篇苹果抗逆研究论文,揭示了苹果响应和调控干旱、极端温度、盐碱和低氮胁迫的分子机制,这些研究为苹果的抗逆育种提供了理论依据。

从理论上揭示苹果抗逆

和品质形成的原因

西北旱区特别是黄土高原是我国最大的苹果优生区,而干旱缺水、土壤瘠薄和盐碱化以及各种极端天气等逆境,是制约该区域苹果优质高效生产的关键问题。

龚小庆副教授(右一)与学生交流苹果组培苗的生长状况

2003年,西北农林科技大学组建了苹果抗逆与品质改良创新团队。目前,该团队汇聚了苹果优质抗逆种质创新与新品种选育、苹果抗逆生物学基础与调控、苹果品质生物学基础与调控和旱区苹果高效栽培技术等方向的19名“精兵强将”,成为一支在国内外苹果研究领域极具影响力的科研团队。马锋旺将这支团队划分为5个小组,各小组研究方向不同,既能独立研究又能协同作战。

团队组建20多年来,揭示了苹果抗逆和品质形成的生物学基础,解析了20余个抗逆基因的分子调控机制,近5年在知名期刊上发表论文200余篇,授权发明专利18项,为解决旱区苹果产业的各项问题提供了强有力的理论支撑。

人才是实现科技创新的第一资源,苹果抗逆与品质改良创新团队特别注重教师队伍建设和人才培养。在教师队伍建设方面,团队坚持引育结合,把青年教师的成长成才放在首要位置,已相继培养了4名国家级人才和7名省部级人才。团队先后入选陕西省高校青年创新团队、陕西省苹果品质调控与遗传改良创新团队、西北农林科技大学首批研究生教育优秀导师团队和优秀教学团队、西北农林科技大学第一批黄大年式教师团队,并获评西北农林科技大学首批师德先进集体。

在人才培养方面,团队培养了一大批优秀的本科、硕士和博士毕业生,其中博士毕业生大多数成为我国科研院所园艺学科的骨干力量。2024年博士后出站被学校聘为青年教授的祝令成博士,在博士和博士后期间以第一作者在国际知名期刊上发表SCI论文10篇,入选第九届中国科协青年人才托举工程;在读博士生刘晓敏以第一作者发表SCI/ESCI论文9篇,合作参与发表SCI论文13篇,入选2024年度中国科协青年人才托举工程博士生专项计划,她还将30000元国家奖学金捐赠给学院,纳入学院设立的“精园卓艺”奖学金,激励学弟学妹们奋勇攀登。

从品种上不断提升苹果品质

“‘秦脆’最大的特点是口感脆,‘秦蜜’香气浓郁,‘秦帅’果形饱满,‘秦霞’的颜色就像霞光一样绚丽,‘秦玉’的外观像玉石一样光滑且富有光泽……”聊起选育的苹果新品种,马锋旺如数家珍。果如其名,每个品种都是根据它们的典型特征来命名的。

2016年,马锋旺带领团队历时11年选育的“秦脆”苹果品种一经审定,便因出众的品质广受好评,2021年以1200万元转让苗木生产经营权,目前已在陕西、甘肃、山西、四川、新疆等主产区推广种植近40万亩,连续两年被农业农村部列为园艺主导品种,是我国苹果品种结构调整的首选品种之一。

继“秦脆”“秦蜜”后,2024年团队又有8个苹果优质抗逆新品种获得农业农村部植物新品种权,分别是“秦霞”“秦帅”“秦露”“秦玉”“秦秀”“秦丹”“秦夏”和“秦绯”,8个品种的成熟期涵盖早中晚期,有利于改善我国苹果成熟期集中的问题,还将进一步丰富我国的苹果品种结构,为我国苹果产业高质量发展提供种业支持。

一个好的苹果品种从杂交授粉、杂交苗培育、初选、复选、决选,到最后通过审定,往往需要十几年甚至二十年时间。“从基础研究到应用,再到市场推广,这是一个漫长的过程,好品种的选育要沉下心,要熬得住。”马锋旺感慨道,“苹果新品种的选育将促进我国苹果品种结构多元化发展,为消费者提供风味、色泽各异的优质果品,满足消费者对品种多样化的需求。”

马锋旺教授(右一)与团队成员春播苹果杂交种子

团队通过建立缩短童期、早期抗性筛选与分子标记辅助育种相结合的苹果优质抗逆高效育种技术体系,缩短了育种周期,大大提高了育种效率。针对黄土高原地区每年4月容易发生“倒春寒”导致花期冻害造成苹果减产的难题,他们正致力于通过技术手段推迟选育品种的花期。“只要推迟十天左右,就能很大程度上避免冻害。”马锋旺说。

从推广上惠及更多企业和果农

2025年年初,陕西天都源农业科技发展股份有限公司董事长张锦松专程找到马锋旺,探讨在铜川市建立“秦脆”苹果产业联盟事宜。

张锦松是地道的福建人,2015年到铜川市从事农业工作。他一开始种植的是“红富士”苹果,有一次无意间在朋友那里尝到了“秦脆”苹果,被其独特的口感和风味深深吸引,便开始种植“秦脆”苹果,目前种植规模已经达到500余亩,同时也带动了铜川当地的苹果产业发展。因为效益良好,他决定成立社会孵化中心和产业联盟,执行统一的栽培和管理技术标准,从品质上严格把关,打响“秦脆”苹果的品牌。

对于找上门的果农和企业家,马锋旺都会耐心细致地为他们解答疑惑,尽可能地提供帮助。因为在他看来,科学研究只有真正服务于产业才能发挥最大价值。1964年出生于山东农村的马锋旺,16岁考上大学,本想学习食品专业的他,阴差阳错地进入了果树研究领域,读硕士时他从山东来到陕西,在西北农林科技大学一路读书、工作,如今已在苹果研究领域深耕了40年。

“黄土高原是全国最大的苹果优生区,陕西是苹果种植规模最大的省,当我博士毕业后,真正进入产业一线,看到苹果产业的蓬勃发展带动老百姓增收致富,我觉得自己的选择是对的,做的事情是有意义的。”回望自己的科研之路,马锋旺感慨道。

多年来,团队依托学校洛川苹果试验示范站和旬邑苹果试验示范站,在延安、榆林、旬邑等地及其他省份主产区建立了一批新品种、新技术示范园,辐射面积达100多万亩,造就了一批高效益的典型种植户和企业,打造了一批以“秦脆”为主栽品种的响亮品牌。除了示范推广新品种外,团队还集成示范苹果矮化栽培技术体系,在旱区老果园提质增效、旱区肥水高效利用等方面取得了一系列创新进展,推动了旱区苹果产业提质增效和转型升级。

从20世纪60年代,西北农林科技大学研究员原芜洲培育出中国第一个有自主知识产权的苹果品种——“秦冠”起,到如今,西农人在苹果育种这条路上接续奋斗,培育出的各类苹果新品种争奇斗艳,推动陕西千亿级苹果产业北扩西移,为中国苹果装上了中国“芯”。