“他把最好的论文都‘写’在企业里”

——追忆“中国质量管理之父”刘源张

字数:2442

2025-03-05

版名:文化

□姜靖

2025年1月1日是中国工程院院士刘源张诞辰100周年。“刘先生把最好的论文都‘写’在了企业里,他的研究成果与全国各地企业的成长紧密相连。今天中国制造能在国际上占有一席之地,刘先生功不可没。”追忆起被誉为“中国质量管理之父”的刘源张,发展中国家科学院院士、中国科学院数学与系统科学研究院研究员汪寿阳这样说。

距离刘源张辞世已10年有余,但国际质量科学院院士、北京理工大学教授郎志正仍清楚地记得,在近千人的送行队伍中,来了许多退休厂长、车间主任和普通工人,甚至还有不少老工人派孩子前来。

与质量管理结缘

1956年8月25日,从日本舞鹤港开来的“兴安丸”轮船停靠天津港。时隔15年,刘源张终于回到了祖国的怀抱。

在刘源张身边学习和工作了30余年的中国科学院大学教授佟仁城回忆说,刘源张自幼命运多舛,他原本姓张,因家庭变故被过继给了外祖母刘氏,这也是他名字的由来。

1941年秋,刘源张考入燕京大学,仅读了3个月,太平洋战争就爆发了,学校被迫关闭。次年3月,刘源张赴日留学,辗转长崎、高松、山口等地,于1946年4月考入京都帝国大学(现京都大学)经济学部。在那里,刘源张遇到了对他影响深远的导师青山秀夫。

1950年12月,在青山秀夫推荐下,刘源张进入美国加州大学伯克利分校学习。

“你毕业后想去哪儿呀?”青山秀夫问。

“我想回家。”刘源张回答。

刘源张生前接受采访时说,导师原本希望他回到京都大学教书,见他执意回国,迟疑了一下,当时新中国刚成立,百废待兴,为此,导师建议他不要搞纯理论,学点实用的,回国用得上。

于是,刘源张改学运筹学,质量管理正是其中的重要内容。斯坦福大学教授格兰特是当时国际质量管理界的大师。为了听格兰特的课,连续两个暑假,刘源张索性搬到了斯坦福大学。格兰特学识渊博,上课时引经据典,妙趣横生,使刘源张逐渐对质量管理产生了浓厚的兴趣。

回国后不久,原本想去长春一汽集团的刘源张收到时任中国科学院力学研究所所长钱学森的信,力邀其加入运筹学研究室。

当了解到刘源张想从事质量控制工作时,钱学森给他放了一个月的假,让他去各个工厂跑一跑,了解一下情况。

最终,在钱学森的帮助下,刘源张建立起我国第一个质量控制研究组,致力于研究、应用和推广质量管理理论和方法。1957年9月,刘源张与第一机械工业部合办的质量控制讲习班开讲。这是我国第一个全国性的质量控制讲习班。随后,他又与纺织工业部、电子工业部等合作办了讲习班,为我国企业撒下了一颗颗质量管理的种子。

做研究室与工厂间的“搬运工”

北京国棉一厂、上海第二纺织机械厂、长春一汽集团、鞍钢集团……在发展中国家科学院院士、中国科学院数学与系统科学研究院副院长杨翠红印象里,刘源张一年有300多天都泡在企业里,跑遍了大江南北的大小工厂,介绍推广质量控制理论和方法。

1960年,冬日的长春一汽集团车间。彼时,驾驶杆下端的蜗轮蜗杆是“解放”牌卡车的关键零部件,废品率颇高。刘源张带着专家小组,一边帮工人扫地、递零件、擦机床,一边观察工人的操作动作。几天记录了500多项测量数据,画成波动图和控制图,计算出统计分析结果。最后他们发现,是机床一端机座里的垫片被磨损了3微米导致了高废品率。

从此,刘源张“工厂大夫”的美誉不胫而走。不过,他却戏称自己是“搬运工”:把西方的东西搬到东方来,把东方的东西搬到西方去;把研究室的东西搬到工厂来,把工厂的东西搬到研究室去。

“刘先生特别注重将理论与中国企业实际相结合,他强调要‘把自己的变成大家的’‘把复杂的变成简单的’。他不在意自己的管理理论是否能变成大部头的著作,而是将它们简化成工人们朗朗上口的口诀。”佟仁城说。

就这样,质量管理理论和方法渐渐在国内推广开来。1960年,刘源张在试点工作经验的基础上出版了《运筹学在纺织工业中的应用》一书,开启了我国管理科学理论联系行业实际的先河。

一生追逐质量强国梦

一个偶然的机会,以前在北京国棉一厂的合作伙伴、彼时任北京清河毛纺厂副总工程师的王槐荫邀请刘源张到清河毛纺厂工作。在那里,刘源张开办了第一个全面质量管理讲习班,组建了我国第一个质量管理(QC)小组。

刘源张的学生、野村东方国际证券有限公司董事长王仲何回忆说,为解决清河毛纺厂纺织断纱问题,刘源张在车间蹲了3个月。“老头往机器边上一站,就知道声音对不对,最终让成品率从70%提高到99%以上,让用了几十年的老设备生产出了获国优金奖的产品。”王仲何说。

此后,刘源张又到北京内燃机总厂等10多个大型企业推广全面质量管理工作。国家有关部门召开现场会,推广刘源张倡导的全面质量管理做法。1979年,全面质量管理开始在全国企业中推行。为此,刘源张被授予了“全国劳动模范”称号。

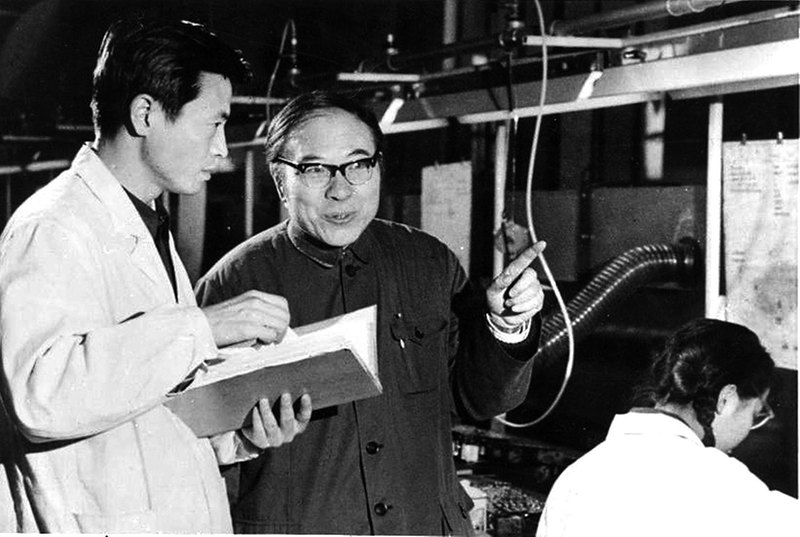

刘源张(左二)深入工厂指导全面质量管理

随后几年,刘源张以电视讲座为切入口,将全面质量管理由工业企业扩大到服务业。一场场名为《服务工作全面质量管理》的电视讲座在中央电视台反复播放,在中国质量管理界产生了极为深远的影响。

郎志正说:“刘源张先生把全面质量管理概念、理论和方法引入中国,结合中国国情,强调以用户为中心、过程控制、PDCA程序应用,以及群众性质量管理小组的活动等,形成了具有中国特色的质量管理体系。先生亲自讲课,培养了一批质量管理骨干,并辅导了一批企业的全面质量管理活动。”

年近古稀,刘源张当选“全国质量管理与质证技术委员会”主任委员,参与组织了质量管理标准的制定、宣传贯彻和实施。在他和同行们的努力下,国家先后出台了《质量管理体系系列标准( ISO9000族标准)》《卓越绩效评价准则》等,这些标准的实施为我国企业质量管理水平的提升做出了贡献。

2011年,在《质量发展纲要》发布前的讨论会上,刘源张最后发言:“我只说两句话,一是我干了一辈子质量管理,实现质量强国是我的梦;二是追求和享受高质量的生活,也是中华民族复兴的梦。不圆这个梦,我死不瞑目!”

为了实现这个梦想,刘源张工作到住院前的最后一刻。“刘先生是中国质量管理界的一面旗帜,我们说美国有戴明、朱兰,日本有石川馨,中国有刘源张。”郎志正说。

可以告慰的是,刘源张的梦想,正在中国逐渐成为现实。

(据《科技日报》,有删节)