用精美汉字奏响文明的乐章

——读《汉字中国:方正之间的中华文明》

字数:1477

2025-02-12

版名:悦读

□刘小兵

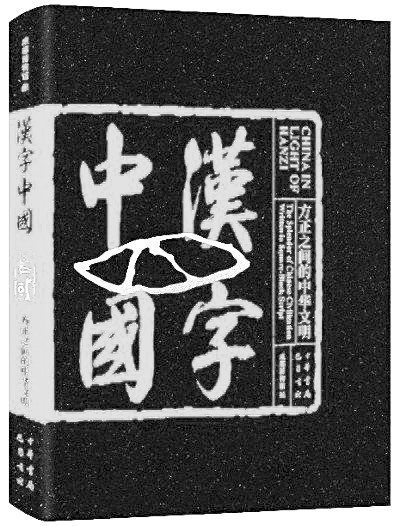

汉字是世界上唯一沿用至今的古老文字系统,是连通中国与世界的桥梁,在维护国家统一、促进民族融合方面发挥了不可替代的作用。《汉字中国:方正之间的中华文明》以历史为经,以古老的文物为纬,从汉字的起源、字形、结构入手详解汉字与中华文明互为依存、互相成就的光辉历程。

展开恢宏的华夏长篇,方正笔直的汉字凝千载之思、汇万古之志,以其丰饶多变的书写,将中国人的哲学思想、伦理道德和审美情趣蕴藏其中,苍劲有力地书写着五千余年的文明历史。该书收录了全国20个省、自治区、直辖市45家博物馆珍藏的225件关于汉字的文物,从古意盎然的甲骨契刻、青铜铭文,到收放自如的秦汉竹简、帛书,再到整饬严谨的刻本印刷,以及风格多样的书法作品,每一件都是精品。书中有时代久远的河南舞阳贾湖遗址出土的刻符龟甲,也有河南安阳出土的商代甲骨;有代表周礼的陕西扶风出土的墙盘、逨鼎,也有见证秦始皇统一天下的铜诏版;有体现泱泱汉风的居延汉简、熹平石经,也有唐宋盛世的书法大家之作。

早在新石器时代,我国的先民们在观察自然、改造自然的过程中,为了记录对世界的看法和认识,发明了结绳记事。后来,为了长久地留存这份记忆,又在木、石等硬质材料上刻下遒劲的线条,这些丰富多样的刻绘符号,便成了汉字的雏形。至商代,又出现了笔画更为生动的甲骨文,这些意蕴悠长的文字,刚劲有力地镌刻在一个个龟背上,呈现着商文明的博大气象。商周时期,先人们又开始把一个个汉字熔铸在威严庄重的青铜器上,让儒家文化的礼乐思想深植于国人心中。来到开疆拓土的强秦时代,随着秦始皇统一六国,文字在字体、字形、笔画等方面被进行了重新规制,六国的文字最终被小篆取代,从此,中国汉字走上了持续创新求变的道路。至汉代,隶书出现了,它将经济发展、文化自信,中原先进的技术、文化以文字为载体传播至边塞地区,促进了多民族之间的和谐进步。魏晋南北朝时期,是汉字发展史上比较重要的一个时期,彼时,隶书、楷书、行书和草书各种字体交相辉映,特别是行书,在魏晋时期更是达到登峰造极的境界,在中华文化史上留下了浓墨重彩的一笔。而到了唐朝,在唐文化的滋养下,汉字书写体系日趋完善,楷书已经发展为通行至今的汉字正体,书写出中华民族一以贯之的文脉。到了两宋时期,凭借着造纸术和印刷术,汉字又得以在更广阔的天地间自由延伸,增进了中华文明对外交流,也深刻影响了世界文明进程。元明清时代,楷书、行书、草书各放异彩,共同书写着生生不息的文明气象。明朝的书法艺术,更是在继承前代的基础上有所创新,形成了独特的书法风格,在中国书法史上增添了亮丽的一笔。

作为一本概述汉字生成史的作品,《汉字中国:方正之间的中华文明》结合考古和文物研究,脉络清晰地呈现出汉字起源、发展和流变的历程,展现了汉字在不同历史时期的发展面貌,也展现了汉字与中华文明之间深刻的内在联系,是一部看得见、摸得着的汉字发展史。它在方正之间,以流畅的笔画、优美的造型、奇巧的构造,于一笔一画间描摹着世间万象,传承着源远流长的中华文明因子,充分展现了汉字的旷世之美。纵观世界上的各种文字,都在努力追求书写上的至善至美,汉字发展出的独特艺术——书法,以其端庄素雅的气度,彰显了中华文化的独特神韵,从秦篆汉隶到魏碑唐楷,从李斯、蔡邕到褚遂良、颜真卿,再到赵孟頫、董其昌,中国汉字和一代代书法家们,笔走游龙,钩沉古今,促进了以汉字为代表的中华优秀传统文化在世界上的传播,也推动了中华文化更好地走向世界。

汉字是中国文化的根脉,是维系中国与世界的文明纽带,通过创造性转化和创新性发展,汉字将继续在赓续和传承中华文明的历史进程中,发挥不可或缺的作用。